6月中旬,一份来自中东的战损报告震惊了全球军事观察者。以色列12天的精准打击,让伊朗空军失去了整整30%的现役战机南京股票配资网,这个比例在现代战争史上极其罕见。

冲突的硝烟尚未完全散去,伊朗防长纳西尔扎德已出现在中国青岛的会议现场。这位刚刚经历战火考验的防长,此行的目标直指中国的歼-10C战斗机,外界纷纷猜测伊朗是否将放弃此前与俄罗斯签署的苏-35采购合同。

是什么让伊朗如此急迫地寻求军购转向?这场看似简单的装备交易背后,隐藏着怎样的地缘政治深意?

空中劫难重创伊朗战略威慑

6月13日凌晨3点17分,当第一枚精确制导炸弹在伊斯法罕空军基地爆炸时,很少有人能预料到这将是伊朗空军近半个世纪来最黑暗的12天开始。以色列代号"狮子的力量"的军事行动,如同精密的手术刀,切开了伊朗防空体系最脆弱的神经。

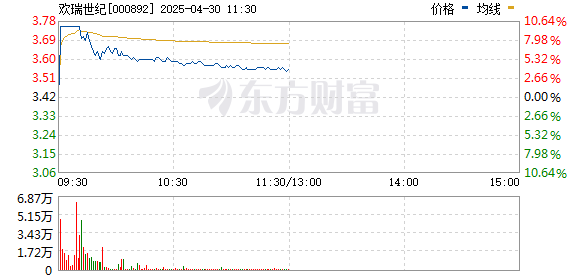

冲突核心数据

战机损失:约50架(占总数30%)

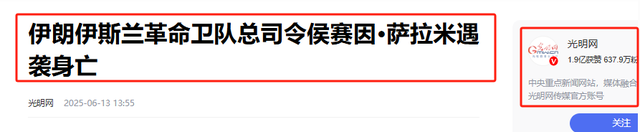

高层伤亡:革命卫队总司令萨拉米等8名将级军官

核设施:纳坦兹、伊斯法罕两大核心基地受创

这30%的数字背后,是一个更加残酷的现实。伊朗损失的不仅仅是冷冰冰的钢铁机器,更是其在中东地区维持了数十年的空中威慑能力。

失去的45架战机中,包括了21架还能勉强作战的F-14"波斯猫"、16架米格-29,以及多架F-4"鬼怪"。这些战机虽然老旧,但在伊朗的防空体系中承担着不可替代的作用。

更让伊朗军方感到震惊的是,以色列的打击显示出了惊人的情报渗透能力。许多战机还没来得及升空就在停机坪上被精确摧毁,这表明以方不仅掌握了伊朗空军的部署细节,甚至可能获得了实时的作战计划。

革命卫队总司令萨拉米的阵亡,更是让伊朗高层意识到,传统的防御思维已经无法应对现代化的精确打击。

冲突的第一天,伊朗试图组织反击,但仅有6架战机成功升空,其中还有2架在起飞后不久就因为机械故障被迫返航。这一幕让全世界看到了一个令人震惊的事实:号称"中东第三大空军力量"的伊朗,在面对现代化空中打击时,竟然如此不堪一击。

这种威慑能力的丧失,产生了连锁反应效应。不仅是军事层面的直接损失,更重要的是心理层面的冲击。当周边国家看到伊朗空军的脆弱时,整个中东的力量平衡开始发生微妙变化。

沙特阿拉伯暂停了与伊朗的秘密军事技术交流,阿联酋重新评估了其中立立场,就连一直与伊朗保持友好关系的叙利亚也开始考虑其防务合作的可持续性。

军购路线图的战略性调整

战争的硝烟尚未散去,伊朗的军购决策层已经在进行一场生死攸关的战略选择。长期以来,伊朗的军事装备主要依赖三个渠道:自主研发、俄罗斯采购和黑市获取。但这次冲突暴露出的问题让德黑兰意识到,传统的路径已经无法满足现代战争的需求。

俄罗斯,这个伊朗传统的军事合作伙伴,正面临着自身难保的窘境。2023年签署的50架苏-35采购合同,至今连一架样机都没有交付。

俄国防工业的产能几乎全部被乌克兰战争吸纳,根本无暇顾及伊朗的需求。更关键的是,即使俄方有心交付,复杂的国际制裁环境也让这种军事合作充满变数。

与此形成鲜明对比的是,中国为伊朗提供了一个完全不同的解决方案。歼-10C战机单价约6000万美元,比苏-35便宜了近40%,而且中国承诺的年产能可以达到40-50架,远超俄方目前几乎为零的交付能力。更重要的是,中方提供的不仅仅是战机本身,还包括整套的训练、维护和升级体系。

让伊朗军方更感兴趣的是中国方案的支付灵活性。20年来,伊朗一直希望通过石油和天然气的"以物换物"方式来获取军事装备,但大多数国家都不愿意接受这种支付方式。

中方虽然坚持现金清算,但提供了分期付款和技术转让相结合的创新模式,这在很大程度上缓解了伊朗外汇紧张的压力。

更深层次的考量在于技术依赖关系的重构。伊朗长期受制于西方的技术封锁,即使是从俄罗斯采购的装备,关键零部件往往也依赖西方供应链。中国方案的优势在于其相对完整的自主产业链,这意味着伊朗可以获得更加稳定和可持续的技术支持。

从地缘政治的角度看,选择中国也符合伊朗多元化外交的战略需求。在美国持续施压、俄罗斯自顾不暇的情况下,与中国这样一个在联合国拥有否决权的大国深化军事合作,为伊朗提供了更多的外交保护伞。这种战略考量,远比单纯的装备性能对比更加重要。

伊朗防长纳西尔扎德在青岛会议期间的表态也透露出这种战略转向的决心。他在与中方代表的会晤中明确表示,伊朗希望建立的不仅是简单的买卖关系,而是长期的战略伙伴关系。这种表态,实际上已经为放弃苏-35合同、全面转向中国军购奠定了政治基础。

中国军工的体系化突破

如果说伊朗的军购转向是被动的战略调整,那么中国军工在国际市场的崛起则是主动的能力展示。2025年5月7日的印巴冲突,为中国歼-10C提供了一次意外的"实战广告"。

当巴基斯坦空军的歼-10C战机成功击落包括法制"阵风"在内的5架印军战机时,全世界的军事采购商都开始重新审视这款中国战机的真实实力。

这次空战的胜利,不仅仅是单机性能的体现,更是体系化作战能力的完美展示。巴基斯坦的成功经验证明,歼-10C的价值不在于其单一的技术指标,而在于其与预警机、地面雷达、防空导弹系统的深度整合能力。这种"体系对体系"的作战模式,正是现代空战的发展趋势。

对于伊朗而言,巴基斯坦的成功案例具有重要的参考价值。两国都面临着来自地区强国的军事压力,都需要在有限的预算内最大化自己的防空能力。

巴基斯坦通过引进歼-10C并配套中国的空警-500预警机、FT-2000防空导弹等装备,构建了一个相对完整的空防体系,这种模式完全可以复制到伊朗。

更重要的是,中国提供的全生命周期支持服务远超传统军火商的服务范围。除了基础的飞行员培训和技术维护,中方还承诺提供战术训练、装备升级和本土化改装等深度服务。这意味着伊朗不仅能够获得先进的军事装备,还能够逐步建立自主的维护和升级能力。

印尼的关注为这种体系化优势提供了新的市场验证。作为世界上为数不多的同时装备法制"阵风"和考虑采购歼-10C的国家,印尼的选择具有重要的标杆意义。如果连传统的西方装备用户都开始考虑中国方案,那就说明中国军工产品已经真正具备了与西方先进装备竞争的实力。

这种体系化能力的展示,产生了明显的示范效应。据斯德哥尔摩国际和平研究所的最新报告,2024-2025年中东地区的战机采购量同比增长19%,其中中国制造的第四代战斗机出口增速尤为明显。这种增长不仅体现在数量上,更重要的是在质量和影响力上的提升。

对于中国军工产业而言,伊朗的潜在订单意义重大。如果36架歼-10C的首批订单能够成功交付并发挥预期作用,那么后续的100架乃至更大规模的订单几乎是确定的。这不仅能够为中国军工企业带来可观的经济收益,更能够在国际市场上建立"实战检验"的品牌形象。

更深层次的影响在于,中国军工的体系化优势正在重新定义国际军贸的游戏规则。传统的"装备+零件"的销售模式正在被"平台+服务"的新模式所取代。这种变化不仅提高了客户的依赖度,也为供应商创造了更加稳定和持续的收益来源。

当越来越多国家将目光投向中国军工时,整个中东的力量天平正在发生微妙变化。

结语

伊朗的军购转向标志着中东军事依赖关系的重新洗牌,军事装备的选择从来不只是技术问题,更是国家战略的重要组成部分。

在变局中寻找平衡,在合作中维护安全,或许这就是新时代军事外交的智慧所在。当硝烟散去,当理性回归,真正能够维护地区稳定的,不是武力的较量,而是务实合作基础上的相互理解。

在你看来南京股票配资网,军事装备的多元化供应是否有助于维护国际战略平衡?欢迎在评论区分享你的观点。

汇丰中资提示:文章来自网络,不代表本站观点。